No es la primera vez que había visitado una tumba. Ya había presentado mis respetos a personajes célebres a los que admiro profundamente, o por lo menos a sus huesos. Ya me había emocionado delante de Dumas, Víctor Hugo o Zola en el Panteón de Hombres Ilustres de París, o con Oscar Wilde en Père-Lachaise, también en la capital francesa; o con Cánovas del Castillo en el Panteón Madrileño, Diego de León en el camposanto de San Isidro e incluso con Carlomagno en Aquisgrán, Alemania. Pero ninguna de estas visitas me había llegado a tocar tanto como la que hice la semana pasada a J.R.R. Tolkien en el cementerio de Wolvercote en Oxford.

Fue como visitar un viejo amigo, alguien al que te sientes próximo y que te ha aportado más de lo que nunca podrá llegar a saber. Alguien al que le debes mucho. Buscaba emocionado las puertas del cementerio situado a veinte minutos del centro de Oxford y, nada más entrar, observé el lugar con atención. Era verde, espacioso, grande, al estilo británico. No es un camposanto que hace ver que la muerte es una industria sino un lugar tranquilo. Wolvercote es un parque alejado y silencioso, perfecto para escabullirse y relajarse. No es un sitio tenebroso, para nada, pues parece que te da la bienvenida.

Entre el bordillo y los setos perfectamente recortados se pueden ver unos pequeños paneles que, discretamente, apuntan a la tumba del autor. Seguirlos es como una pista que vas superando poco a poco en silencio, como una procesión rodeado de viejas y cuidadas lápidas al amparo de árboles altos y frondosos. Pero, cerca del final, ya no hace falta seguir las indicaciones: la tumba de Tolkien es famosa, no sólo por su referencia a Beren y Luthien –los personajes más importantes del Silmarillion, y que se basan en la historia de amor personal del autor y Edith Mary, su mujer-, sino por las flores que crecen en la tierra que cubre sus ataúdes y por la cantidad de tributos y detalles que hay ahí depositados.

Está claro que no soy el único que, de algún modo u otro, ha visto su vida cambiada y mejorada por la obra del autor. Su alcance es universal y por eso hay colgantes, pulseras, monedas de países lejanos y hasta ediciones de El Hobbit en japonés… Pero en esa ocasión estaba sólo yo. Tolkien, su mujer y yo. Y me embriagaba la emoción y, sin pensarlo, como obligado por una fuerza desconocida que habita dentro de mí, me quité una de las pulseras que he llevado durante muchos en años en mi muñeca izquierda y la entrelacé en uno de los pequeños rosales que nacen de su tumba. No es mucho, de hecho no es nada, pero es una pequeña nada de mí que dejo ahí como irrelevante compensación por lo que me ha dado.

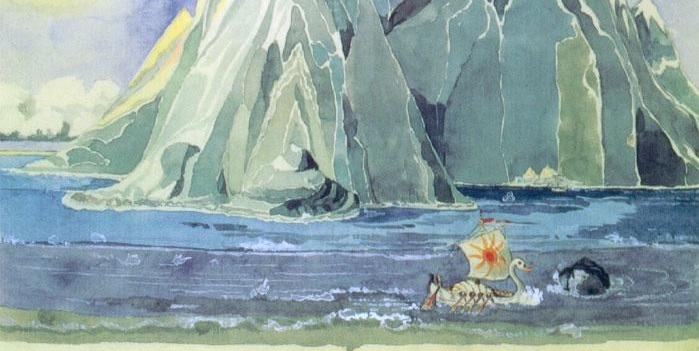

Miré la lápida, la observé detenidamente, y vi que de entre sus letras se escapan grandes historias. Sonreí para mis adentros y me acordé de las palabras de Sam a Frodo cuando se lamentan de sus penurias al final del camino: “pero estamos aquí, igual que en las grandes historias”. Y sí, ahí estaba yo, como en una gran historia, en un sitio que, sin haber estado antes, me es cómodo, familiar, y me resulta acogedor.

Poco después fui al pub The Eagle and the Child, el lugar donde Tolkien y sus amigos, los del Inklins club, compartían sus historias. Me senté en la misma mesa donde él y otros como C.S Lewis comentaban la creación de sus mundos. Y bebí un trago a la salud del más grande de los escritores.

En ese brindis, aunque yo no lo sabía en ese momento, nacía la firme intención de volver algún día.